プロジェクト TOP

プロジェクトの基本理念

国立国際医療センターでは、臨床研究を推進するための環境整備の柱として『体質に基づく明日の医療実現プロジェクト(略称、病院コホート・プロジェクト)』を平成17年11月7日よりスタートしました。

生活習慣を中心とした疫学情報、検査や治療・病歴などの臨床情報、DNAレベルの遺伝情報の3種類を個々の患者さん(研究への参加に同意された被験者)より収集し、統合データベースを構築します。

高度総合医療を掲げる当ナショナル・センターの病院が擁する29診療科の協力のもとに、全身にまたがる120余の疾患を対象とした大規模な被験者収集とその追跡調査を目標としており、これらのデータを整備することによって、効率的かつ多面的に臨床研究を実施していくことが可能となります。

これは、新たな医療の実現を目指した臨床研究のための、インフラ整備を主眼としたものですが、その基本理念について少し説明を加えます。

![]() 病気と体質:なぜ遺伝情報が重要か?

病気と体質:なぜ遺伝情報が重要か?

近年、「環境と遺伝素因の相互作用」が様々な病気を引き起こすという考え方が提唱されています。

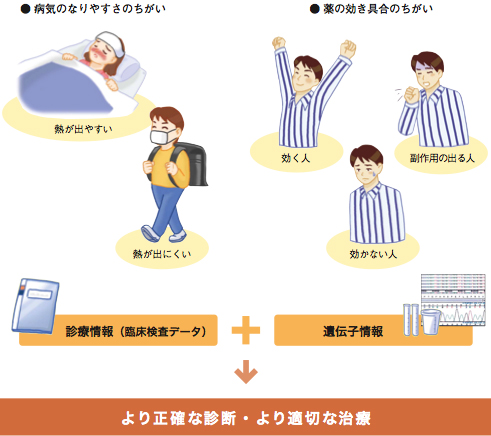

たとえば感染症を例に挙げると、‘環境’側の要因は細菌・ウイルスをはじめとする病原体であり、‘遺伝素因’はその標的となる人(宿主)の体質ですが、そもそも病原体に暴露されなければ宿主は感染症に罹りません。すなわち、病原体への暴露が宿主における感染症発生の必須条件です。しかし、同じように病原体に暴露されても、罹り易さ(易罹病性)は人さまざまであり、この易罹病性の一部を体質が規定しています。

他にも、その時々の疲労・ストレスによる体調の善し悪しなどが宿主の易罹病性を規定します。言い換えると、病原体という「外界からの刺激」があったとしても、体の方の「応答性」がなければ、感染症は顕在化してきません。これは、かぜの流行期であっても罹る人とそうでない人がいることからなんとなくイメージできると思います。

病気の発症メカニズムから、今度は病気の治療法に目を向けると、同じような「環境と遺伝素因の相互作用」の存在することが分かります。たとえば細菌等の感染症に際して、抗生物質が殺菌ないし静菌作用を期待されて処方されますが、その場合の治療効果は、病原体の側の「応答性」だけでなく、宿主の側の「応答性」にも影響されます。すなわち、対象となる病原体が示す特定の抗生物質への感受性の高さに加えて、抗生物質の血中濃度の上がり易さや副作用の起こり易さを規定する、宿主内での薬物代謝・薬物動態の個人差(これを体質が決めています)が治療効果に大きく影響します。

このように、一見、個々人の遺伝子とは無関係に見える感染症一つを取り上げても、病気がなぜ起こるか(成因)と、どのような薬をどれくらいの量使うべきか(治療法)とを適切に評価するうえで、遺伝情報ないし、体質が重要な鍵を握ることが分かります。

![]() 生活習慣と体質の関わり

生活習慣と体質の関わり

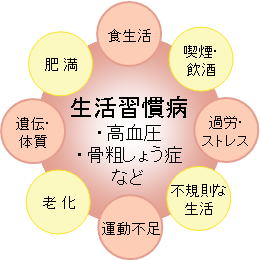

では、生活習慣病については、どうでしょうか。生活習慣の中で、大まかに食事、運動、嗜好品に日常的にどう取り組むかが、問題となります。糖分、脂肪分、カロリーを多く取りすぎない、食塩を控える、適度な運動を心がける、お酒を飲み過ぎない、など「健康的な」生活習慣を唱えることは容易です。 しかし、現代社会での日本人の生活様式が大きく変化するなかで、こうした「健康的な」生活習慣を遵守することが難しくなってきています。たとえば、共働きの核家族では外食する機会が比較的多く、そして交通手段の発達とともに歩くことが少なくなってきています。努めて心がけないと「健康的な」生活習慣は実行できません。しかし生活習慣が不摂生に傾けば、総じて、肥満、高血圧、糖尿病、高脂血症などのリスクは増えてきます。

個々の生活習慣が病気の発症を促すか否か、すなわち生活習慣という‘環境’側のマイナス要因に対する、個々人の「応答性」、病気の罹り易さは少なからず異なります。1つの例を挙げます。

一般に、食塩の摂り過ぎは血圧を上昇させ、脳卒中などの血管病の発症リスクを高めることがよく知られています。昭和10年代には日本人の1日平均食塩摂取量が20g以上と多く、特に摂取量の多い東北地方で脳卒中の発生率が高かったため、減塩の重要性がアピールされ、その結果、日本人全体での食塩摂取量の減少とそれに伴う高血圧、そして脳卒中の発生率低下が見られました。しかし、食塩摂取量の増減に伴う血圧変動には少なからず個人差があり、それが「食塩感受性」という性質として知られています。その一部は‘遺伝素因’、すなわち体質によって規定されています。「食塩感受性」の高いことが予め判別できれば、そのような人々に積極的に減塩の勧めることで、高血圧・脳卒中の効果的な予防につながります。

![]() 「明日の医療実現プロジェクト」について

「明日の医療実現プロジェクト」について

人口の高齢化が進むにつれて、慢性疾患である生活習慣病の罹患者数は増加し、それと同時に、個々人レベルで見ると複数の病気を持ち合わせるケースが増えています。いつまでも健康な、質の高い生活を送るためには、病気の発症を予防する、あるいは悪化させないことが重要です。しかし、そのためには生活習慣の摂生が必要となり、それを地道に継続せねばなりません。

あえて不摂生をする意図がなくとも、ついつい、気が緩んでしまうことがあります。その際、体質に基づいた科学的根拠を示すことができれば、個々人にとって特にマイナスとなる生活習慣の是正を積極的に促すことが可能となります。また生活習慣病の場合、同じ病名がついていても、その原因や治療への反応性には少なからず個人差があります。こうした「違い」を見つけて医療のあり方を改善していく余地はまだまだ残されています。

そこで「明日の医療実現プロジェクト」では、今日の医療に甘んじることなく、新たな、そして‘よりよい’医療を実現していくために、患者さんのご協力を頂き、生活習慣情報、臨床情報、そして遺伝情報を系統的に収集しています。